„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.“

Das Zitat stammt von Jean Jaques Rousseau (1712 - 1778), einem Vordenker der Aufklärung und Wegbereiter der französischen Revolution. Für ihn war der angebliche zivilisatorische Fortschritt mit wachsender Ungleichheit verbunden sowie mit einem Rückschritt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Angesichts der aktuellen Entwicklungen, den zunehmenden autokratischen Tendenzen in den USA, aber auch in Europa und bei uns in Deutschland, scheint seine Auffassung aktueller denn je. Der angebliche zivilisatorische Fortschritt in Form des Internet und speziell der „Sozialen“ Netzwerke verstärken die autokratischen Strömungen – gesteuert von ihren überreichen Besitzern. Fern jeglicher demokratischer Kontrolle nehmen sie massiv Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung und auf politische Prozesse. Die Besitzer dieser „Sozialen“ Medien nehmen sogar Einfluss auf demokratische Wahlen, indem sie selbst die Macht darüber haben, welche Beiträge eine hohe Reichweite bekommen und welche Beiträge in ihrer Reichweite massiv eingeschränkt werden. Da viele der Tech-Milliardäre, wie Peter Thiel oder Elon Musk die Demokratie ablehnen, kann man sich sicher denken, welche Inhalte unterdrückt werden. Peter Thiel ist übrigens Mitglied im Steering Committee1 der Bilderberg-Konferenz. Bei diesen Treffen kommen regelmäßig einflussreiche Persönlichkeiten2 aus Wirtschaft, Politik, Militär, Medien, Hochschulen, Hochadel und Geheimdiensten zusammen und tauschen sich über aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen aus. Was genau dort jedoch besprochen wird, bleibt größtenteils geheim.

Auffallend ist jedoch dass die Ungleichheit wächst und sich der Freiheitsbegriff in den letzten Jahren gewandelt hat. Rousseaus Zitat gilt nicht mehr. Genau so wenig, wie das Zitat Immanuel Kants (1724 - 1804): „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.“

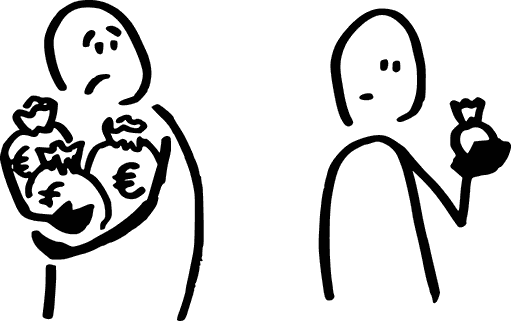

Im neoliberalen bzw. zunehmend libertären Kapitalismus gibt es Freiheit nur noch für die Reichen.

Freiheit durch Reichtum

Denn auch, wenn CDU/CSU, AfD und FDP, die Lobbyorganisationen der Milliardäre (wie Die Familienunternehmer e.V. oder der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft INSM), die Tech-Konzerne oder die Werbung ganz oft das Wort „Freiheit“ bemühen: sie meinen damit ausschließlich die individuelle Freiheit und die Freiheit, Geschäfte ohne Rücksicht auf Mensch und Natur machen zu dürfen. Sie wollen die Freiheit von Regeln, die das gesellschaftliche Zusammenleben ordnen und die Armen und Schwachen der Gesellschaft schützen. Sie wollen ihre eigene Freiheit auch dort weiter ausdehnen, wo sie die Freiheit des Anderen einschränkt. Sie wollen die Freiheit des Kapitals und somit unbegrenzte, nur auf Vermögen begründete Macht.

Und sie sind schon weit gekommen:

Sie haben dem Staat bereits zahlreiche Privilegien abgepresst, die zu einer massiven Konzentration von Vermögen geführt haben3. Mit diesem Vermögen können Sie Regeln und Gesetze umgehen und sich einfach freikaufen – eine Möglichkeit, die der Großteil der Bevölkerung nicht hat. Im Kleinen beginnt diese Ungerechtigkeit bereits bei Verkehrsverstößen, wie zu schnellem Fahren. Meist sind es die Besitzer der großen, stark motorisierten Fahrzeuge, die durch zu schnelles Fahren und rücksichtslosem Verhalten auffallen. Die Verwarn- oder Bußgelder sind für sie aber ganz genau so hoch, wie für mich. Nur, dass mich und die meisten anderen Bürger*innen diese Strafe wesentlich stärker belastet.

Aber auch von Straftaten kann man sich freikaufen. Wenn man über das nötige Kleingeld verfügt, können Strafverfahren nach §153a StPO eingestellt werden. Eigentlich wurde dieser Paragraf 1974 in die Strafprozessordnung (StPO) aufgenommen, um kleinere und mittlere Vergehen effektiver behandeln zu können. Mittlerweile hat §153a StPO jedoch eine erhebliche Bedeutung im Wirtschaftsstrafrecht erlangt. So können sich Steuerhinterzieher und andere Wirtschaftskriminelle freikaufen – und gelten dann noch nicht einmal als vorbestraft. So genannte „strafrechtliche Nebenfolgen“, wie berufsrechtliche Folgen sind ebenfalls nicht zu erwarten.

Kann man sich aufgrund fehlenden Vermögens nicht freikaufen, sondern sitzt die Strafe ordnungsgemäß im Gefängnis ab, gilt man jedoch sehr wohl als vorbestraft und muss auch nach verbüßen der Strafe mit Nachteilen (z.B. im Job) rechnen4.

Dazu haben die Reichen noch die Möglichkeit, sich für eine private Krankenversicherung zu entscheiden. Natürlich zu geringeren Kosten und besseren Leistungen, als bei der auf dem Solidarprinzip beruhenden gesetzlichen Krankenversicherung. Privat Versicherte haben freie Arztwahl, bekommen schneller Termine bei Fachärzt*innen usw. Dabei können die privaten Krankenversicherungen ihre Produkte nur so günstig verkaufen, weil die dort Versicherten das Solidarsystem nicht mitfinanzieren. Dabei werden fast alle Geräte in den Krankenhäusern und der größte Teil des betreuenden Personals aus der gesetzlichen Krankenversicherung und aus Steuergeldern finanziert. Von den Arbeitnehmer*innen wird diese Solidarität hingegen bereits ab dem ersten Euro verpflichtend – sie haben diese Wahlmöglichkeit nicht5.

Unfreiheit durch fehlenden Reichtum

Der Freiheit durch Reichtum steht auch die Unfreiheit derer gegenüber, die über kein oder wenig Vermögen verfügen.

So haben Arbeitnehmer*innen nur zum Schein eine freie Jobwahl, da sie im Falle einer Arbeitslosigkeit durch den Staat gezwungen werden können, jede „zumutbare“ Arbeit anzunehmen. Dazu zählen auch Tätigkeiten, bei denen der Lohn bis zu 30% geringer ausfällt, als ortsüblich oder tariflich6. Auch tägliche Pendelzeiten von bis zu zweieinhalb Stunden sind gelten als zumutbar7.

Außerdem kann

die Bundesagentur für Arbeit eventuell Sanktionen verhängen, wenn jemand ein unbefristetes Arbeitsverhältnis eigenständig kündigt, um anderswo eine neue Stelle zu beginnen, dort aber die

Probezeit nicht übersteht. Ein Jobwechsel bedeutet somit u.U. eine existenzielle Gefahr. So zwingt der Staat die Arbeitnehmer*innen in eine Abhängigkeit von den Arbeitgeber*innen und nimmt ihnen

die Vertragsfreiheit bzw. die Freiheit, selbstbestimmt ihren Karriereweg zu wählen. Dieses staatlich gestützte Machtverhältnis schützt allein die Freiheit der Arbeitgeber*innen, die

Arbeitnehmer*innen auszubeuten.

Es gibt jedoch noch weitere freiheitliche Einschränkungen für nicht Vermögende. Gesetzlich Versicherte (also meist nicht Vermögende) haben – im Gegensatz zu den Reichen – keine freie Arztwahl, müssen länger auf eine Termin beim Facharzt warten, haben generell eine schlechtere medizinische Versorgung und dadurch eine geringere Lebenserwartung. Gleichzeitig bedeutet eine lange und/oder schwere Erkrankung meist auch ein Armutsrisiko, da das Krankengeld lediglich 70% des Bruttogehalts beträgt. Je geringer das Gehalt, desto niedriger das Krankengeld, desto größer das Armutsrisiko.

Aber auch beim Wohnraum sind nicht wohlhabende Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt. Selbst für unsanierte Wohnungen mit alter Gas- oder Ölheizung werden mittlerweile astronomische Summen verlangt. Gleichzeitig steigen die Kosten für fossile Energieträger. Die Belastung durch Wohnkosten für Arbeitnehmer*innen steigen seit Jahren unaufhörlich. Einfluss auf Zustand, Heizart oder Umgebung haben diese Menschen nur kaum.

Und über allem schwebt die ganze Zeit das Gespenst der Altersarmut. Selbst 45 Jahre der Erwerbstätigkeit garantieren den Arbeitnehmer*innen keine Rente, die ein Leben in Würde ermöglicht.

Die Reichen hingegen konnten genug Vermögen anhäufen, um auch im Alter ein sorgenfreies Leben im Luxus genießen zu können. Selbstverständlich konnten sie sich – wie auch bei der Krankenversicherung – aus dem Solidarsystem ausklinken. Sie investierten stattdessen in Immobilien und Aktienfonds.

Macht durch Reichtum

Dies alles ist möglich, weil ihnen ihr Vermögen, welches sie auf Kosten der Allgemeinheit erwarben, einen direkten Zugang zur Politik ermöglicht hat. So konnten sie direkt Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen und Gesetzgebungsverfahren und all ihre Privilegien durchsetzen. Gleichzeitig nahmen sie über Parteispenden indirekt Einfluss und verfügen über enorme ökonomische Macht. Diese Macht nutzen sie auch regelmäßig, um weitere Privilegien zu erlangen oder die Rücknahme einiger bereits gewährten Privilegien zu verhindern. Regelmäßig drohen die Reichen und die Unternehmerverbände dann mit Jobverlagerung, Vermögensabwanderung usw.

Dabei spielt auch keine Rolle, dass sich die ganzen Privilegien für Unternehmen und Reiche als völlig nutzlos herausgestellt haben. Die Drohung mit Verlagerung von Jobs zieht immer.

Auch, wenn die Gewährung der Privilegien dann schlicht auf Erpressung und nicht auf Fakten beruht.

Ohnmacht durch fehlenden Reichtum

Dem gegenüber steht wiederum die Ohnmacht der Arbeitnehmer*innen und der Armen, ihre Interessen durchzusetzen. Und das, obwohl sie 90% der Bevölkerung ausmachen.

Aber sie haben eben nicht die Möglichkeit, Einfluss auf politische Prozesse zu nehmen.

Sie sind keineswegs Vertragspartner auf Augenhöhe bei der Berufswahl oder der Durchsetzung von Arbeitnehmer*innenrechten. So haben 50% der Beschäftigten im Westen und 58% der Beschäftigten im Osten keinen Tarifvertrag. Und die Tarifbindung ist weiter rückläufig8. Ohne Tarifvertrag bzw. Tarifbindung haben die Arbeitnehmer*innen meist ein geringeres Gehalt, weniger Urlaub, eine höhere Wochenarbeitszeit und schlechtere Arbeitsbedingungen. Auch beim Kündigungsschutz gibt es meist Unterschiede zum Nachteil der Arbeitnehmer*innen. Bei Gehaltserhöhungen oder Urlaubsregelungen sind Arbeitnehmer*innen oft der Willkür der Vorgesetzten ausgesetzt.

In Kleinbetrieben mit weniger als zehn Mitarbeiter*innen ist der Kündigungsschutz aufgeweicht. So müssen soziale Kriterien, wie Betriebszugehörigkeit, Alter der Beschäftigten oder Unterhaltspflichten der Arbeitnehmer*innen bei Entlassungen nicht berücksichtigt werden.

Eine Kündigung in einem Kleinbetrieb kann theoretisch also auch ohne betriebs-, personen- oder verhaltensbedingte Gründe erfolgen. 39% der Beschäftigten in Deutschland sind in Kleinst- oder Kleinbetrieben beschäftigt9.

So müssen viele Arbeitnehmer*innen in Deutschland schlechte Bezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen erdulden, während sie kaum Möglichkeiten haben, ihre Rechte durchzusetzen. Auch ein Jobwechsel bedeutet u. U. ein existenzielles Risiko, da ein Scheitern möglicherweise Sanktionen durch den Staat und den Verlust der sozialen Absicherung bedeuten kann. Die Reichen hingegen können es sich leisten, auch mal ins Risiko zu gehen, da sie der mögliche Verlust nicht existenziell bedroht.

Fazit

Das Zitat von Rousseau gilt in unserer Gesellschaft nicht. Denn obwohl die Freiheit des Menschen nicht darin liegt, zu tun, was man will, nehmen sich die Reichen in unserer Gesellschaft genau dieses Recht heraus. Sie erpressen, sie lügen, sie bestehlen den Staat, sie beuten die Arbeitnehmer*innen und die Natur hemmungslos aus. Werden sie erwischt, kaufen sie sich frei und sind noch nicht einmal vorbestraft.

Die Armen und die Arbeitnehmer*innen hingegen werden gezwungen, zu tun, was sie nicht wollen. Sie müssen schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Gehälter akzeptieren und haben nur sehr wenig Möglichkeiten, ihre Rechte durchzusetzen.

Der aktuelle Freiheitsbegriff ist der der Reichen. Und ihnen geht es nicht um die Freiheit aller Menschen, sondern um die Freiheit von wenigen.

Unterstützt uns deshalb:

Verfassungsklage gegen systemische Ungleichheit - wer macht mit? - DER PIPPO

3Der Pippo wundert sich... über die Privilegien von Wohlhabenden und warum wir diese einfach hinnehmen - DER PIPPO

5Karl Lauterbach, Der Zweiklassenstaat, 2. Ausgabe Juni 2007, Rowohlt Berlin Verlag GmbH, Berlin, S.89ff

Kommentar schreiben